Quelque chose a vibré, doucement, sur les rives du Nord. Un souffle de début d’automne, une musique lente, un peuple d’ombres et de voix. À Lahti, ce n’était pas un festival comme les autres : c’était un passage, un seuil, une écoute du silence. Ni fastes ni artifices : des épures, des tensions, des respirations longues. Un chef qui sculpte l’invisible. Un public qui attend, qui retient. Et puis la lumière, parfois.

Brève, fragile, suspendue.

Un élan. Une question.

Et cette certitude étrange : quelque chose nous a traversés.

Concert d’ouverture 28 août 2025

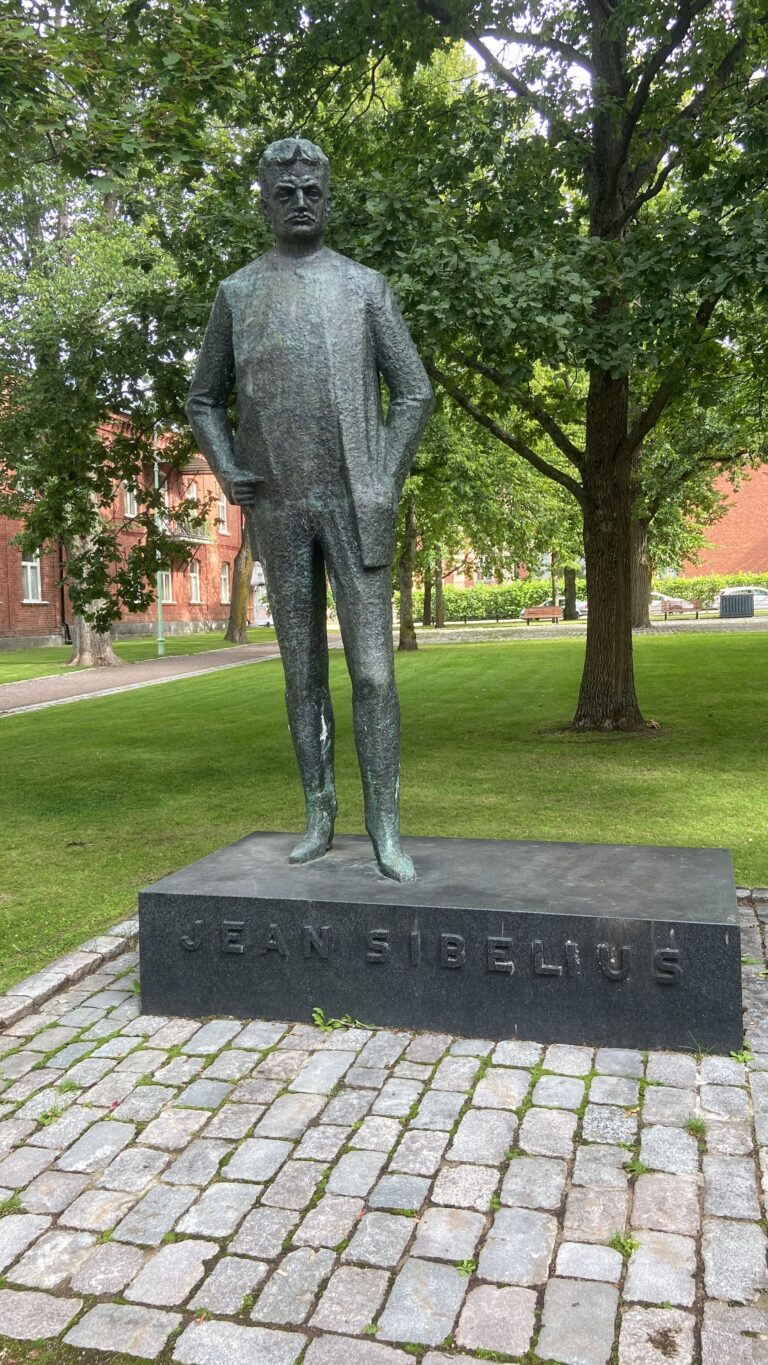

Lieu : Sibelius Hall, Lahti

Orchestre : Sinfonia Lahti

Direction : Hannu Lintu

Solistes :

– Johanna Rusanen, soprano

– Davóne Tines, baryton-basse

Chœur : YL Male Voice Choir

Programme :

– Gustav Mahler, Todtenfeier

– Jean Sibelius, Kullervo, op. 7

Le Festival Sibelius 2025 s’est ouvert comme on entrouvre un livre d’ombres et de feu. Trois soirs, trois fresques, trois commencements. Cette année, tout semblait inviter à une relecture : 160 ans après la naissance de Sibelius, le festival prenait la forme d’un triptyque, comme un miroir tendu à ses premières visions orchestrales, Kullervo, Lemminkäinen, Symphonie n°1, dans une scénographie musicale, une rencontre entre Mahler, Grieg et Wagner.

À la tête de ce projet, un nouveau visage familier : Hannu Lintu, qui succède à Dalia Stasevska à la direction principale du Festival Sibelius de Lahti. Une passation sans éclat public, mais d’autant plus signifiante. C’est bien une respiration nouvelle que ce chef finlandais propose : moins flamboyante, plus méticuleuse, comme un sculpteur d’air qui préfère ciseler les silences que brandir les gestes.

Le Todtenfeier de Mahler : une cérémonie funèbre retenue

La soirée s’ouvre dans une obscurité vibrante. L’atmosphère est immédiatement saisissante : les frémissements sourds des contrebasses posent un tapis d’ombres, presque une réminiscence du prélude de La Walkyrie. Ce n’est pas un hasard. Mahler connaissait trop bien cette tempête souterraine de cordes graves pour ne pas l’évoquer, consciemment ou non, dans ce tout premier cri symphonique. Hannu Lintu le sait aussi. Il demande aux violoncelles et aux contrebasses un souffle dense, solennel, creusé dans la profondeur du bois.

Au fil de cette marche funèbre, l’orchestre développe un chant noir et noble. Les cuivres grondent sans jamais vociférer. Les bois strient l’air sans le percer. Lintu maîtrise chaque relief : la tension monte, la douleur se fait structure. On admire la précision de l’ensemble, l’élégance presque stoïque de cette montée vers l’effroi. Quelques attaques restent incertaines, ici un appel de cor, là une entrée flûtée, mais l’édifice tient bon. La nervosité du début cède peu à peu à une architecture maîtrisée.

Il faut pourtant le dire : tout cela est trop sage. Là où Mahler autorise l’excès, le vertige, Lintu reste au seuil. Ce Todtenfeier, qu’on attendait comme un rite de l’âme, devient procession contrôlée, sans débordement. L’angoisse métaphysique qui irrigue chaque mesure semble contenue, presque asséchée par un souci de clarté formelle. Le deuil est là, mais l’abandon manque. Même les chorales cuivrées, nobles et amples, paraissent retenues. Le cœur bat, mais il ne se brise pas.

On comprend ce choix : Todtenfeier, au-delà de sa partition, charrie un poids historique, symbolique, biographique. Mahler, tout juste trentenaire, compose cette œuvre en 1888 dans une solitude peuplée de spectres. Il songe à sa propre mort, à son cercueil orné de couronnes, à la vacuité de l’après. Trois ans plus tard, il la joue au piano pour Hans von Bülow, qui s’écrie, accablé : « Si c’est cela la musique, je n’y comprends rien ! » Le choc est tel que Mahler renonce à son projet pendant trois ans.

Et pourtant, Todtenfeier ne meurt pas. En 1894, Mahler l’intègre à sa Deuxième Symphonie, comme premier mouvement, en faisant le prologue de la Résurrection. Il y ajoute la lumière, la foi, l’hymne. Ce que l’on entend à Lahti, c’est donc l’origine nue, l’enfantement douloureux de cette grande fresque spirituelle. Une œuvre encore sans voix, sans réponse, mais déjà traversée par la question du sens : y a-t-il une vie après le cri ?

Dans cette optique, la lecture de Lintu prend sens. Il préfère la cohérence à l’éclat, l’ombre au feu. Les climax sont puissants, mais jamais déchaînés. Le tempo reste tendu, jamais précipité. Le dernier spasme, celui que Mahler appelait « un tressaillement d’horreur », surgit dans les cordes basses avec une vigueur contenue, presque élégiaque. C’est beau, mais ce n’est pas terrifiant. Un Mahler apollinien.

Le public, attentif, semble suspendu à ces derniers accords mineurs. Lorsque le silence s’installe enfin, on sent que l’émotion est là, mais tenue, maîtrisée. Todtenfeier, ici, n’est pas un rugissement. C’est un miroir noir, incliné vers l’ombre, dans lequel chacun perçoit une image trouble de son propre effacement. On aurait aimé qu’il tremble un peu plus.

"Kullervo" ou la tragédie fondatrice

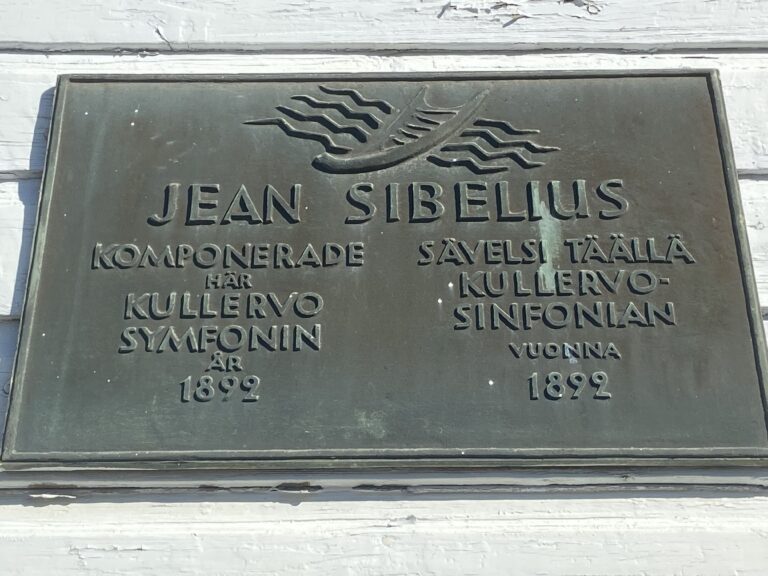

Si le Todtenfeier de Mahler fut un prologue sombre, tendu, sans éclats, le Kullervo de Sibelius, rarement donné en concert, mais excellemment servi au disque (ah ce premier enregistrement de Berglund avec Bournemouth !) s’impose comme une épopée autonome, sauvage et indomptée. Une saga finlandaise taillée dans la roche, dans la langue rude du Kalevala, portée par des forces telluriques plus que par des figures. Ni opéra, ni cantate, ni symphonie, Kullervo est tout cela à la fois, et plus encore : une naissance. Celle d’un style. Celle d’un imaginaire.

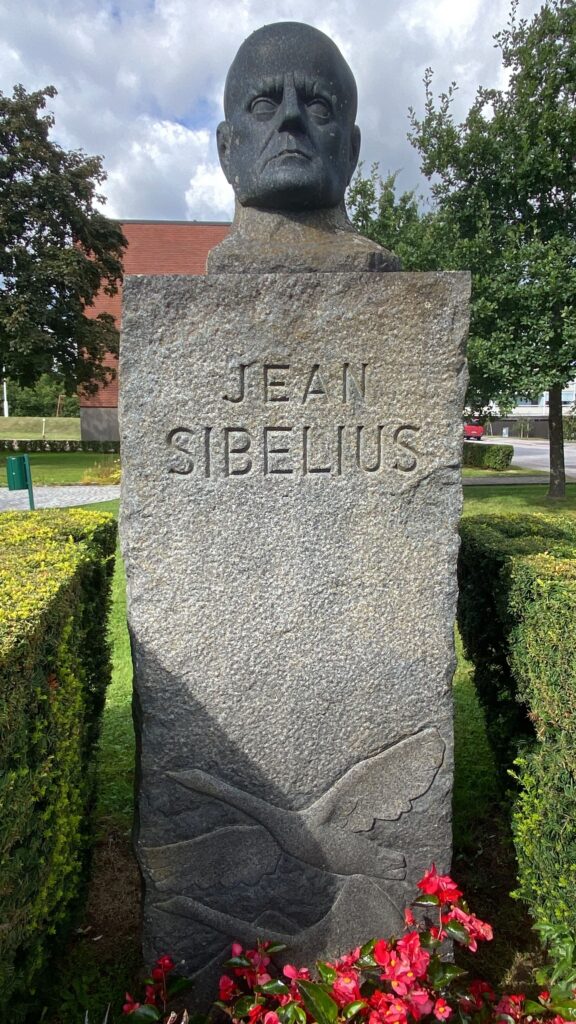

À seulement vingt-six ans, Sibelius compose cette œuvre gigantesque, et la donne au monde en 1892. À Lahti, elle résonne comme un retour aux sources. Le public l’attend comme une parole fondatrice. Hannu Lintu, lui, la prend à bras-le-corps, sans jamais la forcer.

Le premier mouvement jaillit sans attendre. Tout y est martelé, rythmé, porté par ce balancement typique de Sibelius, entre pas de danse et marche funèbre. Lintu impose d’emblée un geste sûr. Il saisit la pulsation heurtée, creuse les silences. Les cordes attaquent avec vigueur, les bois percent l’espace, les flûtes dessinent des éclats d’oiseaux de légende.

Tout bouge, oscille, palpite. L’orchestre, encore en rodage dans Mahler, trouve ici son terrain. Les timbales grondent au loin comme une menace de guerre. On entend le pas du héros encore enfant, perdu dans le fracas du monde. C’est brut, un peu austère, mais ça avance. On est déjà en Finlande. Et peut-être dans une épopée qu’aurait pu entendre Tolkien, Howard Shore saura s’en souvenir au moment de composer la musique du Seigneur des Anneaux.

Le ton change, dans le deuxième mouvement, plus atmosphérique. Lintu déploie un autre visage de Sibelius, celui du poète narratif, celui qui laisse affleurer la brume sur la route. Rien de pittoresque ici, mais un lyrisme contenu, parcouru d’échos anciens. La musique s’ouvre comme un paysage : les thèmes se succèdent, sans se bousculer, comme des visions dans un long travelling cinématographique. L’orchestre se fait subtil, les bois dessinent des arabesques, les cordes chantent avec retenue. On entend, dans les interstices, le murmure des forêts, la plainte des vallées. C’est un voyage non pas géographique, mais intérieur. Un chemin vers l’ombre. La fin est superbe : Lintu ose l’extinction véritable. Le son s’efface dans un pianissimo extrême, presque irréel. Un souffle. Le silence de la salle est total. On ne sait plus si l’on est au concert ou en songe. C’est cela, Kullervo : une immersion.

C’est ici que tout bascule. Le troisième mouvement est le cœur noir de l’œuvre, et peut-être de tout le festival. Tout converge ici : le chœur, les solistes, l’orchestre, l’histoire, le mythe, le drame. L’entrée du Chœur d’hommes YL est un choc. C’est une voix collective, profonde, archaïque. Une voix de granit. Ils ne chantent pas : ils énoncent. Ils racontent. Ils sont le Kalevala incarné. Dans leur bouche, le finnois devient chant sacré. Sibelius ne les veut pas décoratifs, mais oraculaires. Et c’est ainsi qu’ils apparaissent.

Davóne Tines, en Kullervo, impose une présence sombre, magnétique. La voix est puissante, grave, mais ne cherche pas l’héroïsme : elle dit la douleur. Le finnois est correct, sans être natif, mais le ton est juste. Face à lui, Johanna Rusanen campe une sœur brûlante, incandescente. Son timbre fend l’orchestre. Dans ses rares interventions, elle dit tout : le désir, la peur, la honte.

La scène du viol, car c’est bien de cela qu’il s’agit, est conduite avec une intensité saisissante. L’orchestre devient tempête. Les cuivres martèlent. Les cordes hurlent. Lintu mène tout cela sans hystérie, mais avec une implacable montée. Le cri est musical.

Puis vient le désastre. Le chant s’effondre. La sœur disparaît. Le cor lointain gémit. Le chœur psalmodie une malédiction glacée. On est au bord de l’insoutenable, et pourtant tout reste digne. Pas d’effet. Juste la vérité nue d’un mythe archaïque. Lorsque le chœur profère la malédiction de Kullervo, l’air se fend. On a l’impression d’avoir traversé quelque chose. Une épreuve.

Après un tel sommet, le quatrième mouvement pourrait sembler anecdotique. Il ne l’est pas. Lintu y déploie un art du détail coloré. Tout est net, vif, mordant. Les fanfares sonnent, les bois fusent, les rythmes claquent. C’est un épisode martial, mais jamais brutal.

Les hautbois stridulent comme des flèches. Les flûtes volètent. On entend une guerre païenne, antique, sans héros ni victoire. Il y a du Wagner là-dedans, un Wagner finlandais, moins l’emphase.

L’orchestre de Lahti brille : les bois sont splendides, les cordes nerveuses, les cuivres percutants. Rien ne déborde. Tout est ciselé.

La fin vient sans éclat. Sibelius ne cherche pas le pathos. Il veut l’épure. Lintu l’a compris. Le dernier mouvement est une marche lente, grave, dépouillée. Une musique de glas.

Les hommes du chœur YL, seuls à chanter, deviennent une sorte de chœur antique. Ils accompagnent le suicide de Kullervo sans pathos, mais avec une noblesse bouleversante. Leurs voix, si puissantes quelques minutes plus tôt, sont maintenant des murmures. Le souffle de l’après.

Lintu dirige ces dernières pages comme un funambule. Il respire avec la musique. Il fait silence. Il laisse le néant advenir. Rien n’est surjoué. Tout est vrai. Lorsque les derniers accords, désolés, s’éteignent, il ne reste que le silence.

Un long silence.

Puis le public respire. Et applaudit. Fort. Très fort.

On ne sait pas ce que l’on vient de vivre, mais on sait que cela nous marquera.

Vendredi 29 août 2025

Sinfonia Lahti

Direction : Hannu Lintu

Soprano : Miina-Liisa Värelä

Ténor : Klaus Florian Vogt

Basse : Ain Anger

Programme :

Jean Sibelius, Suite Lemminkäinen, Op. 22

– Lemminkäinen et les jeunes filles de l’île

– Le Cygne de Tuonela

– Lemminkäinen à Tuonela

– Le Retour de Lemminkäinen

Richard Wagner, Die Walküre, acte I

"Lemminkäinen" : une suite en clairière obscure

C’est à un curieux miroir mythologique que nous convie cette deuxième soirée : celui du héros finlandais Lemminkäinen face au destin des jumeaux wagnériens, dans un arc narratif tendu entre naissance et amour, entre mort et résurrection.

La Suite Lemminkäinen, composée dans les années 1890, est sans doute l’œuvre symphonique la plus ambitieuse des jeunes années de Sibelius. Trop rarement jouée dans son intégralité, elle incarne une Finlande encore rêvée, encore sauvage, dans un langage orchestral où percent à la fois les sortilèges de Wagner et l’ombre des légendes du Kalevala.

La soirée s’ouvre pourtant sur une interprétation étonnamment sage. Le geste de Lintu est clair, attentif, bien ciselé, mais manque de cette sève, de ce sang qui ferait de cette bacchanale une vraie déflagration. Les bois sont soyeux, les cordes souples, la pâte orchestrale séduisante… mais le tout semble retenu, presque trop poli. Le héros mythique paraît trop bien élevé pour séduire une île entière. C’est beau, c’est limpide, mais sans la part d’instinct, de fauve, de feu. Le départ reste un prélude, élégant, mais un peu tiède.

Tout bascule avec le deuxième mouvement. Ce « Cygne de Tuonela » suspend littéralement le temps. La violoncelliste Aino-Maija Riutamaa de Mata chante sa longue ligne comme une mélopée funèbre venue d’un autre monde : le timbre est chaud, souverain, la respiration souveraine. En écho, le cor anglais de Jukka Hirvikangas distille une pureté qui frôle l’hallucination. Ce n’est plus une pièce orchestrale, c’est une prière. Lintu fait de ce poème une lisière : celle du monde visible et de l’autre rive. Tout devient rituel. Harpes, murmures de cordes, silences tendus : on sent que quelque chose se passe, et que le public le sait. L’instant est suspendu. La magie opère.

Avec le troisième mouvement, toujours à Tuonela, Sibelius s’enfonce dans l’invisible. Et Lintu l’y suit, comme en transe. Le sol forestier frémit, les cordes frémissent, les contrebasses soufflent comme des racines. On n’entend plus une œuvre, on entend une géologie, un monde souterrain, une nuit d’écorce et de feuillage. La texture orchestrale se fait murmure, presque respiration de sous-bois. Le chef sculpte cette ombre avec un geste lent, habité, presque chamanique : on pense à Väinämöinen, l’ancien barde, Merlin de Finlande. Les bois gémissent à peine, les cordes glacées tintent comme des échos de l’au-delà. Pas de climax, pas d’explosion. Seulement une présence de mort, obsédante. Le corps de Lemminkäinen gît au fond de Tuonela, et l’orchestre nous y plonge sans un bruit. L’un des plus beaux moments de la soirée.

Le dernier mouvement revient à la lumière, mais sans fracas. Lintu choisit l’élégance plutôt que la fureur, le panache plus que l’héroïsme. Les cuivres brillent, les cordes jaillissent, tout cela est bien écrit, bien joué, mais un rien trop sage. Le retour du héros n’a pas la folie d’un triomphe, plutôt la légèreté d’un clin d’œil. On pense à Tchaïkovski par moments, à ses valses espiègles, à des danses de bal plus qu’à des chevauchées. Le tout reste séduisant, bien mené, mais il manque une once d’ivresse. On sort de cette suite avec la sensation d’un voyage intense… mais inégal : les terres les plus profondes (Tuonela, surtout) ont davantage parlé que les éclats narratifs.

"La Walkyrie", acte I : l'amour et la lame

Changement d’univers. Après l’épure sylvestre, voici le drame. Trois chanteurs, un chef, un orchestre : et l’on bascule dans une autre planète, où tout n’est plus que souffle, désir, puissance, destin. Ce premier acte de La Walkyrie, donné en version de concert, apparaît étonnamment comme l’un des sommets du festival : quelque chose s’y produit ; l’espace a changé, le temps s’est tendu, la salle est devenue un théâtre d’amour et de fatalité.

La baguette de Lintu ne dirige plus, elle incante. Chaque geste est précis, chaque silence chargé, chaque reprise de souffle dramatique. Le chef n’exalte pas la puissance brute : il cisèle les élans, sculpte les tensions. L’orchestre se mue en tissu chambriste d’une grande fluidité : les bois caressent, les cordes murmurent, le drame monte sans jamais forcer. Lintu transforme le Sibelius Hall en antre mythologique : plus qu’une lecture, c’est une transfiguration.

La voix de Klaus Florian Vogt est d’une autre nature. On l’a dit : ce n’est pas un heldentenor classique. Son timbre est clair, lumineux, presque angélique. Mais cette clarté n’exclut ni l’émotion ni la ferveur. Dès ses premières notes, Vogt installe un Siegmund de cristal et de feu. Son « Winterstürme » est d’une pureté inouïe, un chant d’amour suspendu, comme si Wagner lui-même nous offrait son Siegfried Idyll… pour le frère. Chaque mot vibre. Chaque note touche juste. La salle retient son souffle.

Face à lui, Miina-Liisa Värelä incarne une Sieglinde frémissante, fragile et forte à la fois. Sa voix claire, intensément expressive, dit la blessure et l’élan, la peur et l’éveil. Elle n’imite rien : elle vit. Dans le duo d’amour, la fusion des deux voix, tissée par la ligne du violoncelle, fait naître une ivresse rare. L’intimité de la scène devient celle de nos cœurs. L’amour devient mythe.

Et puis il y a Hunding. Froid, implacable, sculpté dans l’ombre. Ain Anger lui donne une présence d’airain. Voix caverneuse, articulation parfaite, il fait peser le poids du destin sur chaque mot. Sa menace est sourde, constante, implacable. Le mal gronde sans éclat, mais il est là, jusqu’à faire trembler le sol.

La révélation de l’épée est un basculement. Lintu lâche les chiens de la musique : cuivres triomphants, cordes incandescentes, timbales en transe. Vogt atteint son sommet. Et le public explose : applaudissements spontanés, ovation debout. En concert, c’est rare. Mais là, c’est mérité. Car c’était une scène d’opéra… sans décor, sans costumes, mais avec une intensité de théâtre brûlante. Lahti devient Bayreuth. Juste un instant. Mais un instant d’éternité.

Soirée de clôture : Samedi 30 août 2025, 17h

Sibelius Hall, Lahti

Sinfonia Lahti

Direction : Hannu Lintu

Soprano : Karita Mattila

Programme :

– Jean Sibelius : Karelia Suite, Op. 11

– Intermezzo

– Ballade

– Alla marcia

– Mélodies orchestrées (Jean Sibelius & Edvard Grieg)

Edvard Grieg :

– « Solvejgs Vuggevise », Op. 23 n°2

– « Jeg elsker dig » (orch. Max Reger), Op. 5 n°3

– « En Svane », Op. 25 n°2

– « Våren », Op. 33 n°2

Jean Sibelius :

– « Kevätlaulu » (« Chant de printemps »), Op. 16 (orchestral seul)

– « Illalle » (« À la soirée »), Op. 17 n°6 (orch. Jussi Jalas)

– « Arioso », Op. 3 n°4

– « Våren flyktar hastigt » (« Le printemps s’enfuit »), Op. 13 n°4

– « Svarta rosor » (« Roses noires »), Op. 36 n°1

Jean Sibelius : Symphonie n°1 en mi mineur, Op. 39

– Andante ma non troppo – Allegro energico

– Andante (ma non troppo lento)

– Scherzo (Allegro)

– Finale (Quasi una fantasia)

"Karelia" : clarte du geste, éclat maîtrisé

La dernière soirée du festival s’ouvre sur l’une des pages les plus familières de Sibelius : sa Karelia Suite, donnée ici dans une lecture précise, tenue, presque fonctionnelle, mais non sans charme. L’Intermezzo impose un tempo légèrement contenu. Le souffle martial est là, sans forfanterie, comme poliment canalisé. Lintu, fidèle à sa logique de clarté, choisit une battue lisible, sobre, qui privilégie la cohésion au panache.

C’est dans la Ballade que se révèle le cœur émotionnel de cette suite. Le timbre sombre du cor anglais, soutenu par un tapis de cordes onctueux, fait naître un climat de douce mélancolie, cette nostalgie finlandaise qui tient autant à la lumière rasante qu’aux silences du bois. La ligne reste tenue avec soin, sans pathos, mais avec tendresse. Ici encore, une certaine réserve semble voulue, une retenue qui n’est pas froideur (mais pudeur).

La marche finale, Alla marcia, relève avec éclat cette suite discrète. Cuivres vifs, caisse claire alerte, élans bien rythmés : l’effet est jubilatoire, presque triomphal. Une conclusion brillante pour une œuvre sans prétention, mais servie avec cohérence et raffinement. Rien d’exalté, mais une élégance nordique, franche, droite, sans débordement.

Des esquisses de Grieg à l'incandescence de Sibelius : Karita Mattila, de la retenue à l'éclat

Au centre de cette soirée, un cycle de mélodies orchestrées de Grieg et Sibelius, porté par la soprano finlandaise Karita Mattila, impose une forme de gravité lumineuse. C’est là, sans doute, le vrai cœur battant de cette dernière étape.

Mattila, immense voix dramatique, fait preuve d’une gestion exemplaire de ses ressources. Dans les quatre lieder de Grieg qui ouvrent la séquence, elle choisit la retenue : chant clair, limpide, aux contours maîtrisés. Chaque phrase s’épanouit avec naturel, mais l’on devine en filigrane une part de puissance volontairement contenue. Il ne s’agit pas encore d’embraser, mais de sculpter, d’installer une ligne.

Entre Grieg et Sibelius, l’orchestre s’offre un interlude avec le « Kevätlaulu » (« Chant du printemps »), sans voix. Une pièce de jeunesse, tendre, atmosphérique, peinte dans les tons pastels d’un nord qui s’éveille. Lintu en souligne les miroitements et laisse respirer les timbres. On croit entendre fondre la dernière neige dans les cordes moelleuses, ou percer les premiers chants d’oiseaux dans les bois.

Le retour de Mattila marque un tournant. Dès l’ »Arioso », sa voix s’ouvre dans les médiums et les aigus avec une chaleur dorée, une amplitude soudain offerte au public. Sans jamais forcer, elle emplit l’espace. Il y a là une maîtrise, une autorité tranquille. Chaque mot pèse, chaque nuance a son poids. Elle n’interprète pas : elle incarne.

La montée en intensité trouve son sommet dans « Svarta Rosor » (« Roses noires »). C’est dans cette page que Mattila libère totalement la plénitude de sa voix. Grave automnal, ligne suspendue, souffle long comme une douleur rentrée : la mélodie devient linceul. Par instants, on croit entendre des échos des Vier letzte Lieder de Strauss, tant le timbre se fait profond, voilé, irradiant de tristesse contenue. C’est une interprétation inoubliable. La salle retient son souffle, puis s’incline.

Mattila, généreuse, offre en bis une dernière chanson : « Var det en dröm ? » (« Était-ce un rêve ? ») op. 37 n°4 de Sibelius, une page plus simple, plus nue, chantée avec une clarté franche, presque candide. Elle quitte la scène comme on ferme un livre : sensible, démonstrative avec les membres de l’orchestre et le chef, qu’elle étreint avec émotion. Une grande dame.

La Symphonie n°1 : jeunesse fougueuse, gravité en filigrane

La Première Symphonie de Sibelius occupe toute la seconde partie. Œuvre de jeunesse, certes, mais déjà habitée par un feu qui cherche sa forme, un cœur inquiet.

Lintu lance l’Andante ma non troppo – Allegro energico avec un sens aigu de la dramaturgie. Le solo de clarinette initial, tout en solitude suspendue, trouve une voix poignante, avant que l’orchestre n’ouvre les vannes de l’allegro. Ce premier mouvement avance avec énergie, l’élan est là, les lignes sont claires. On perçoit les résonances des pages épiques entendues les jours précédents : Kullervo, Lemminkäinen. Les musiciens de Lahti mordent dans leurs traits, les cuivres rugissent sans débordement, les timbales soutiennent l’élan avec fièvre. Les dernières mesures sont ciselées au rasoir.

Mais le deuxième mouvement (Andante, ma non troppo lento) pose question. Sibelius indique « pas trop lent », mais Lintu choisit un tempo très étiré, presque onirique. C’est un rêve d’hiver, une marche dans la neige nocturne. Les cordes, les bois, tout y est feutré, suspendu. De très beaux moments émergent : on touche parfois à l’immobile, au silence qui précède les étoiles. Mais l’équilibre de la forme s’effiloche. Le fil se perd par endroits, comme s’il s’effaçait dans un brouillard trop doux. La musique, trop ralentie, menace de se dissoudre dans l’atmosphère. Sibelius peut-il s’accommoder de la lenteur ?

Le Scherzo reprend du nerf, sans retrouver cependant le tranchant que d’autres chefs ont su tirer. Le tempo reste vif, mais le trait semble un peu émoussé. On pense à Osmo Vänskä, dont les disques de référence, avec le même orchestre de Lahti, offrent une vigueur mordante. Ici, l’orchestre demeure propre, mais sans éclat démoniaque. Le passage vers le Finale, murmuré, se révèle en revanche admirable de tension.

Enfin, cette »presque fantaisie » du dernier mouvement prend des allures de méditation inquiète. Le choral des cordes, sombre et diffus, ouvre comme un ciel de plomb. Le motif de timbales, le solo de clarinette, tout ramène à l’origine du cycle. Lintu souligne le poids du drame, ses forces souterraines. La musique semble vouloir sortir d’un monde pour en rejoindre un autre, mais elle hésite. Sibelius cherche encore sa voix propre. Lintu en fait un parcours de gravité, presque mahlérien dans les ombres, plus sibélien dans les silences. Mais parfois, là encore, le tempo trop étiré alourdit la tension.

La fin, en mi mineur, avec ses descentes abruptes, ses silences coupants, ne s’élève pas en apothéose. Plutôt un refus de conclure, une incertitude jetée comme une dernière question. Le public attend un instant avant d’applaudir. Le silence en dit long.

Épilogue d'un festival : au bord du silence

Au terme de cette soirée, et de cette édition 2025 du Festival Sibelius, le sentiment dominant n’est pas celui d’un feu d’artifice. Plutôt celui d’un lent brasier. La vraie incandescence se trouve ailleurs : dans les chants de Mattila, dans le Cygne de Tuonela, dans la Walkyrie étincelante de la veille.

La Première Symphonie, pourtant bien exécutée, laisse une impression plus ambivalente : trop lourde, trop repliée, pour achever l’édifice avec éclat. Et pourtant, en sortant dans la nuit moite, les reflets du lac, la bruine fine, tout semble dire une chose : l’automne est là. Le festival aussi entre dans sa propre saison intérieure.

D’un soir à l’autre, du mythe au chant, de la parole à l’ombre, ce festival trace un voyage au cœur du Nord. Lintu, pour sa première année à Lahti, pose les fondations d’un souffle nouveau : attentif, grave, soucieux des transitions. Ce n’est pas un coup d’éclat : c’est une germination.

Et l’on peut écrire, en refermant ces pages : le vent n’a pas soufflé fort à Lahti. Mais il a soufflé juste.