Au Festival de Lucerne, Kirill Petrenko et le Philharmonique de Berlin ont offert une interprétation de la Neuvième de Mahler aussi implacable que vertigineuse. Pas de larmes, pas de pathos : une architecture du néant, taillée dans l’ombre et le feu. Le chef, d’une précision chirurgicale, a fait surgir une vision radicale, sèche, ciselée, sans une once de complaisance émotionnelle. Le public, saisi à la gorge, est resté pétrifié jusqu’au silence final. Une leçon de lucidité. Un coup de foudre sans cri.

Lucerne Festival – Mercredi 3 septembre 2025

Kultur und Kongresszentrum Luzern (KKL)

Berliner Philharmoniker

Direction : Kirill Petrenko

Gustav Mahler, Symphonie n°9 en ré majeur

La Neuvième de Mahler : un chant d’adieu visionnaire

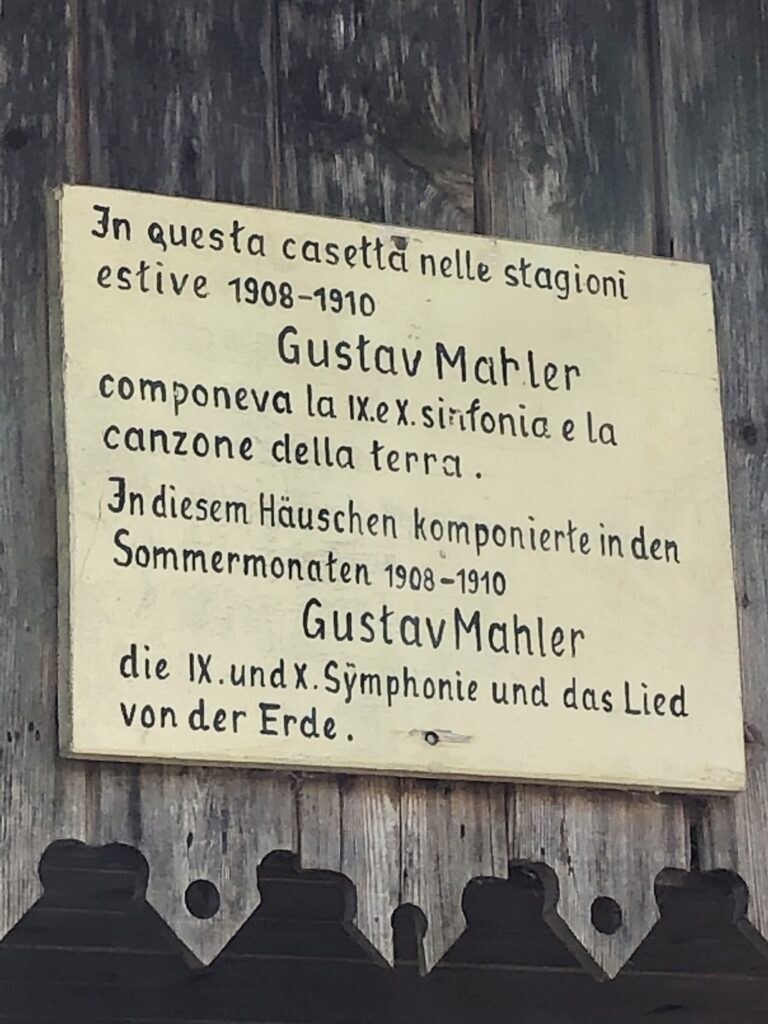

Dernière symphonie achevée de Gustav Mahler, la Neuvième occupe une place à part dans le répertoire : œuvre testamentaire composée en 1908-1909, elle est créée à titre posthume en 1912 à Vienne par Bruno Walter, plus d’un an après la mort du compositeur . Mahler n’entendra jamais cette symphonie souvent perçue comme son adieu à la vie. Le premier mouvement Andante comodo, ample et complexe, semble porter la prémonition de la mort : Mahler y inscrit même l’indication « Wie ein schwerer Kondukt » (« Comme un lourd cortège funèbre ») sur un passage particulièrement funèbre . Le compositeur Alban Berg, profondément marqué en découvrant l’œuvre, écrivit que « le premier mouvement est la chose la plus magnifique de tout ce que Mahler a écrit. C’est l’expression d’un amour inouï pour cette terre, du désir d’y vivre en paix avec la nature et d’en jouir pleinement, dans toute sa profondeur » . Cette symphonie est ainsi souvent comprise comme le chant du cygne de Mahler ; elle oscille entre amour poignant de la vie terrestre et résignation face à la mort imminente. Le finale Adagio, avec son extinction progressive du son, a pu être décrit comme « ineffablement tendre », une forme de berceuse de l’adieu mystique . Mais il s’agit d’une œuvre à multiples facettes : si l’ombre de la mort plane, la Neuvième peut aussi se percevoir comme un laboratoire de modernité musicale en ce qu’elle anticipe les audaces du XXe siècle ; elle fut qualifiée de visionnaire, annonçant par ses dissonances et sa structure libre la nouvelle école de Vienne de Schönberg .

Dès sa création, la Neuvième suscita des réactions extrêmes. Certains contemporains y virent une méditation sublime sur le départ et la transfiguration, d’autres furent déconcertés par son pessimisme et son caractère décousu. Un critique en 1912 notait son ambiance de « coucher de soleil » empreint d’un sentiment d’adieu crépusculaire, comme Le Chant de la terre . Un autre déclara qu’après les métamorphoses de la vie, Mahler y « dit adieu » au monde . L’auditeur d’aujourd’hui sait que cette symphonie est le dernier message d’un artiste au seuil du silence, ce qui donne à chaque interprétation une couleur particulière. Pour le chef d’orchestre, la Neuvième représente d’ailleurs une épreuve redoutable : « Arriver au bout de cette symphonie est l’une des tâches les plus difficiles de tout le métier de chef », avouait Herbert von Karajan. Diriger ces dernières pages, quand la musique s’éteint lentement comme une vie qui s’achève, exige de frôler l’abîme émotionnel. Mahler lui-même avait conscience de cet enjeu spirituel, et l’on a souvent rappelé la « malédiction de la Neuvième » (après Beethoven, Schubert, Bruckner, aucun grand symphoniste ne survivrait à sa Neuvième…). Cette aura quasi mystique entoure chacune des interprétations de l’œuvre.

La Neuvième et le Philharmonique de Berlin : une tradition légendaire

Si la Neuvième occupe une place mythique, son histoire avec l’Orchestre philharmonique de Berlin est tout aussi prestigieuse. Longtemps, Mahler fut peu joué en Allemagne, et ce n’est qu’à partir des années 1960 que la prestigieuse phalange s’y consacra pleinement. Un jalon historique fut posé en janvier 1964 : Sir John Barbirolli, chef invité britannique, dirige la Neuvième à Berlin et en livre un enregistrement entré dans la légende. À l’époque, c’était un événement : l’orchestre n’avait pas la tradition mahlérienne chevillée au corps, et il fallut l’enthousiasme de Barbirolli pour la lui insuffler. Les musiciens berlinois, dit-on, furent tellement conquis par sa vision qu’ils insistèrent pour l’enregistrer, quitte à bousculer les contrats d’exclusivité discographique de l’ère Karajan. Barbirolli, qu’on n’attendait pas forcément en grand mahlérien, réussit ce tour de force. Son interprétation évite autant l’hystérie brûlante d’un Bernstein que la retenue austère d’un Klemperer, pour atteindre un équilibre idéal, avec des tempi et des dynamiques d’une justesse exemplaire. La sincérité et la chaleur de cette lecture, captée avec les couleurs somptueuses des Berlinois, en font encore aujourd’hui une référence absolue : elle fut consacrée « Enregistrement du Siècle » chez EMI, et nombre de critiques continuent de la citer comme version de chevet de la Neuvième .

Pendant le long règne d’Herbert von Karajan à la tête du Philharmonique de Berlin (1955-1989), Mahler resta longtemps en retrait. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que Karajan affronta enfin la Neuvième, mais d’une manière mémorable. En 1982, il la dirige à plusieurs reprises, notamment lors d’un concert bouleversant à Salzbourg en avril, puis en tournée à Berlin, Salzbourg de nouveau, et jusqu’à New York et Pasadena cet automne-là. Ces interprétations tardives marquèrent profondément le chef et le public : au témoignage du critique Richard Osborne, le concert de Salzbourg fut si éprouvant qu’il dut annuler son dîner tant il était en état de choc ! Karajan lui confia : « Je sais, c’était pareil pour moi. Ce genre de chose n’arrive qu’une fois dans une vie » . Sous la baguette du maestro autrichien, la Neuvième devenait une expérience limite, un voyage au bout de la nuit dont on ressort bouleversé. Karajan enregistra la symphonie en studio (1980) puis live (1982, Philharmonie de Berlin), deux lectures d’une perfection technique inouïe, au son d’une beauté presque irréelle, reflet de l’hédonisme esthétique de l’orchestre à cette époque. Son approche recherchait une pureté transcendante, un « voile sonore » obtenu après d’interminables répétitions (70 heures rien que pour cette œuvre, confia-t-il). Cette quête aboutit à une vision épurée de tout pathos : « Dans la Neuvième, il y a une immense beauté et un sentiment d’harmonie avec la mort », déclara Karajan. Au fil des concerts, le chef et ses musiciens atteignirent un état de grâce, en particulier lors du finale à Salzbourg où, selon certains, l’orchestre joua « comme si la vie s’y consumait ». Epuisé par cette confrontation avec l’absolu, Karajan décida qu’il n’irait pas plus loin. Son dernier concert de la Neuvième, à Pasadena en octobre 1982, fut suivi d’un aveu sans équivoque : « J’étais follement, follement engagé dans cette symphonie, au point que, lorsque ce fut fait, et c’est un des rares ouvrages pour lesquels je dis cela, je n’oserais plus jamais y toucher » . Le monument Mahler était désormais gravé dans le marbre de sa carrière, telle une cime émotionnelle au-delà de laquelle il ne souhaitait pas s’aventurer de nouveau. Il existe bien entendu d’autres enregistrements d’autres symphonies de Mahler par Karajan, et toutes mériteraient qu’on les redécouvre : le chef avait une affinité insoupçonnée avec le compositeur.

Parallèlement, un autre grand mahlérien offrit aux Berlinois une interprétation radicalement différente et tout aussi marquante : Leonard Bernstein. Le chef américain, ardent défenseur de Mahler, n’avait encore jamais dirigé le Philharmonique de Berlin. L’événement quasi miraculeux se produisit en octobre 1979 : invité dans le cadre du festival de la ville, Bernstein dirigea deux concerts exceptionnels de la Neuvième, qui furent ses seules prestations à la tête des Berlinois. Le choc fut immense : là où Karajan sublimait la forme et la beauté sonore, Bernstein livrait une Neuvième incandescente, viscéralement expressive, empreinte d’humanisme et de ferveur. Le contraste entre ces deux visions, l’Apollinienne et la Dionysiaque, a durablement enrichi la tradition berlinoise. L’interprétation de Bernstein, enregistrée en live (plus tard éditée chez DG), se caractérisait par des élans émotionnels d’une rare intensité, des crescendos déchirants et des silences suspendus interminables. On raconte qu’au cours de l’Adagio final dirigé par Bernstein, un spectateur s’effondra d’émotion dans la salle, ce qui interrompit un instant le jeu de quelques musiciens, anecdote qui témoigne de l’atmosphère d’extrême tension de ces soirées légendaires . Bernstein voyait en Mahler un frère spirituel et son approche exaltée de la Neuvième, pleine de larmes retenues et de lyrisme désespéré, reste gravée dans les annales du Philharmonique.

Après Karajan, les successeurs à la tête de l’orchestre ont chacun apporté leur pierre à l’édifice mahlérien. Claudio Abbado (directeur musical de 1989 à 2002) a fait de Mahler un pilier du répertoire de Berlin, en insufflant aux œuvres une lumière nouvelle, plus transparente et chambriste, et une sensibilité éminemment poétique ; son propre enregistrement de la Neuvième avec la Philharmonie frappe par son humanité pudique et son sens des détails lumineux, tandis que son célèbre concert d’adieu de 1999 avec cette même œuvre fut salué pour son intensité spirituelle. Sir Simon Rattle (2002-2018) a poursuivi cet héritage en explorant chaque recoin de la partition avec une précision analytique et un souffle renouvelé, n’hésitant pas à accentuer les contrastes modernes de la symphonie. Sous sa direction, l’orchestre a gagné encore en virtuosité et en flexibilité stylistique : ses concerts proposaient une Neuvième aux couleurs parfois tranchantes, très architecturée, notamment lors d’une tournée mémorable en 2011 où le finale laissa le public du Royal Albert Hall en larmes et silencieux de longues secondes. Chaque grande étape berlinoise de la Neuvième semble ainsi avoir révélé une facette du chef-d’œuvre de Mahler : la profondeur authentique de Barbirolli, la perfection formelle et l’abandon extatique de Karajan, la passion viscérale de Bernstein, la poésie lumineuse d’Abbado, la lecture affûtée de Rattle…

Kirill Petrenko et la Neuvième : le défi d’une nouvelle ère

C’est dans les pas de ces géants que Kirill Petrenko, actuel directeur musical des Berliner Philharmoniker, s’est à son tour emparé de la Neuvième symphonie. Chef d’origine russe, formé en Autriche, Petrenko est entré en fonction à Berlin en 2019, en suscitant d’emblée un immense respect de la part des musiciens et du public. Discret médiatiquement, méticuleux en répétition, il s’est imposé par la clarté architecturale de ses interprétations et sa capacité à galvaniser les instrumentistes. Si son répertoire de prédilection incluait beaucoup d’opéra et des œuvres du premier XXe siècle, Petrenko a progressivement abordé Mahler avec une démarche très personnelle. Plutôt que de chercher à imiter ses illustres prédécesseurs, il apporte un regard neuf, presque austère, sur ces pages bouleversantes. Son credo : « refuser le pathos gratuit, aller au fond du texte, sculpter les structures sonores ».

Dès ses premiers concerts mahlériens avec Berlin, on a pu noter la précision chirurgicale de sa battue et son refus de l’emphase facile. Petrenko préfère mettre en avant la modernité intrinsèque de Mahler, sa violence expressive autant que ses subtilités de timbres, plutôt que d’en souligner la sentimentalité. Cette approche a frappé lors de son interprétation de la Septième symphonie l’an dernier, où son énergie trépidante et son exigence de clarté ont révélé mille détails insoupçonnés de la partition, quitte à bousculer les habitudes d’écoute. Sa vision mahlérienne allie ainsi l’analyse rigoureuse (héritée en partie de Rattle) à un surgissement dionysiaque contrôlé (rappelant par instants l’électricité d’un Bernstein, mais contenue dans une rigueur toute germanique). Autant dire que l’attente était grande pour sa Neuvième lucernoise avec le Philharmonique de Berlin. Comment ce chef à la gestuelle précise, au sourire en coin modeste, allait-il négocier cette odyssée vers l’au-delà musical ? Allait-il privilégier l’émotion brute ou la structure implacable ? La réponse nous est donnée ce soir à Lucerne, dans le cadre feutré du Konzertsaal. Kirill Petrenko s’y révèle prophète d’une Neuvième vertigineuse, d’une noirceur majestueuse, qui vient enrichir la tradition d’une voix singulière.

La Neuvième de Petrenko à Lucerne : une mécanique du vertige

Dès les premières mesures, le ton est donné. Un frémissement de cordes hésitant, ce fameux motif de deux notes qui palpite tel un cœur fatigué, et l’entrée du cor solo, ici un rien imprécise dans l’attaque initiale, seule petite faille technique d’une soirée par ailleurs magistrale. La Neuvième de Mahler s’ouvre à Lucerne comme vue à travers une vitre : le monde sonore y paraît voilé de brumes, distant, presque irréel. Petrenko impose une atmosphère de décalage onirique, comme si l’on contemplait la vie depuis l’autre rive. Contrairement à tant d’interprétations qui cherchent l’émotion immédiate, le chef russe refuse tout pathos appuyé d’entrée de jeu. Sa direction, d’une redoutable précision, met en valeur une architecture sonore implacable. On est saisi par la cohérence organique du discours : chaque motif est exposé avec clarté, chaque transition finement négociée, si bien que ce vaste Andante comodo (plus de vingt-cinq minutes) semble suivre le fil imparable d’une pensée tragique. Petrenko exalte une sorte de beauté froide : ce n’est pas l’émotion qui prime, c’est la conscience d’un univers qui se délite avec une logique imparable. Tout respire le modernisme dans ce premier mouvement. Les errances thématiques y prennent par moments des accents expressionnistes, presque schoenbergiens, tant les dissonances surgissent crues, sans fard. On pense aux toiles de Klimt ou aux cauchemars de Kokoschka, l’époque de Mahler revisitée par un éclairage sans indulgence. Une horloge infernale semble régir le flux et le reflux du chaos intérieur : Petrenko fait émerger les strates de cette musique complexe avec une audace analytique peu commune, comme s’il démontait les rouages d’une machine du destin. Les dissonances cinglent, les crescendos sont sculptés au scalpel, la mécanique tourne, implacable. Le chef maintient une tension sèche, nerveuse ; ce n’est pas froid : c’est sec et net, d’une sécheresse brûlante pourrait-on dire. Une telle lecture confère à la douleur qui imprègne ce mouvement un caractère abstrait, presque théorique. C’est une souffrance intériorisée, tenue à distance, une pensée du malheur, jamais un sanglot larmoyant.

Et pourtant, la chair de la musique vibre bel et bien. Les cuivres berlinois, d’une précision irréprochable, imposent une présence magnétique : leurs appels lointains sonnent comme les trompettes de l’au-delà, impeccablement justes mais chargées d’un grain sombre. Petrenko modèle cette matière orchestrale dense comme une pâte sonore en fusion. Il étale, superpose, creuse des couches harmoniques, révélant la profondeur vertigineuse d’un monde suspendu au bord du néant. Les solistes sont à rêver, chacun émerge tel un personnage dans ce théâtre spectral : on entend par exemple la flûte d’Emmanuel Pahud déployer d’évanescentes arabesques, légères comme le souffle d’un souvenir qui s’échappe. Les équilibres entre pupitres sont souverains, millimétrés sans jamais brider l’expressivité individuelle. Dans les dernières minutes de ce premier mouvement, la tension retombe progressivement : les violons, dans un murmure exténué, dialoguent avec la flûte qui expire ses dernières notes : on songe aux ultimes mesures du Chant de la Terre, ces adieux qui s’amenuisent et s’épuisent, magnifiquement désolés, dans le silence . Ici aussi, l’effacement progressif mène à la disparition pure et simple du son. Petrenko laisse la musique s’évanouir, factuelle, presque résignée. Le silence qui suit est abyssal. On se rend compte alors que, sans pathos ostentatoire, cette interprétation a atteint un niveau de vérité saisissant : elle nous a montré un monde en train de disparaître, avec une lucidité implacable.

Changement total de décor avec le deuxième mouvement, qui surgit dans un tout autre corps orchestral. Mahler, après le vaste panorama du premier mouvement, nous entraîne dans un Ländler grotesque, une danse campagnarde autrichienne volontairement déglinguée, nostalgique et ironique. Sous la baguette de Petrenko, ce Ländler prend des allures encore plus brucknériennes : il avance d’un pas un peu lourd, pataud à souhait, comme un ours mal léché, mais sans caricature excessive. Le chef indique une sobriété rythmique bienvenue, et il laisse la musique déployer sa propre ironie. Les cordes appuient les temps forts avec cette rudesse voulue par Mahler (« Etwas täppisch und sehr derb » précise la partition : « un peu maladroit et très brut »), tandis que les bois lâchent des trilles et motifs champêtres d’un ton faussement naïf. On croit entendre des sabots traînant dans la terre humide : ce scherzo a des airs de fête villageoise qui tournerait à la sarabande fantomatique. Les clarinettes sonnent rustique, les interventions du tuba et des trombones ont une verdeur amusée, comme si l’orchestre se moquait de lui-même. C’est une danse d’ombres que Petrenko orchestre avec un art consommé du paradoxe : il organise le chaos avec une précision d’horloger, tout en donnant l’illusion d’une farandole ivre. On ressent chez lui une forme de jubilation contenue, comme un clin d’œil permanent. Petrenko semble jouir de ce carnaval grotesque, il dompte le chaos dionysiaque sous un contrôle apollinien absolu. Tout est là, dans la musique : chaque accélération, chaque glissando de violon grinçant, chaque accentuation rythmique est scrupuleusement en place, et pourtant le sentiment de dérision ressort pleinement. Le chef dirige même par moments en bougeant ostensiblement les épaules, à la manière de Bernstein, en soulignant sans un mot la mise en abyme d’un monde qui se déraille, comme souriant de lui-même. Cette lecture fine évite la lourdeur que ce mouvement peut parfois avoir : Petrenko le rend truculent et spectral, avec une distance satirique qui fait mouche.

Mais c’est le troisième mouvement, le terrifiant Rondo-Burleske, qui frappe au cœur et laisse l’auditeur cloué sur son siège. Petrenko et ses musiciens y sont proprement hallucinants. Rarement a-t-on entendu un Rondo-Burleske d’une telle sécheresse mordante, d’une telle urgence fébrile. C’est littéralement une course à l’abîme qui s’engage. Petrenko aborde ce mouvement comme une fuite éperdue, une cavalcade infernale où la musique semble vouloir échapper à son propre destin. Le tempo est endiablé, sans jamais déraper, l’orchestre suit avec une virtuosité diabolique. Les entrées fuguées des différents thèmes sont tranchantes comme des lames. Les bois ricanent, flûtes et clarinettes lancent des motifs acerbes, moqueurs, les cuivres gouaillent avec un ton sarcastique presque vulgaire par instants (Mahler indique « Sehr trotzig », « très insoumis/défiant », et c’est exactement ainsi que jouent trompettes et trombones, avec insolence). Les rythmes s’affolent, les signatures asymétriques et changements de mesure incessants sont négociés avec une précision olympienne par Petrenko, si bien que le chaos reste toujours lisible. Il n’y a plus d’espace, plus de répit : la musique traque l’auditeur comme dans une chasse à courre. C’est une poursuite, une traque implacable, ponctuée de rires grinçants et de grimaces sonores. On y entend un sarcasme noir, comme si Mahler tournait en dérision la futilité de toute chose avant la fin du monde. Soudain, au paroxysme de cette course folle, alors que l’univers semble s’effondrer de toutes parts, surgissent les harpes, deux harpes qui égrènent des accords brisés, ralentis. Ce motif, Petrenko le met en relief de façon glaciale : il figure le délitement, l’effondrement du monde sonore. C’est comme si, au milieu de l’effervescence, le plancher se fissurait sous nos pieds. Ce passage, d’une dizaine de mesures, glace le sang tant il contraste avec la fureur précédente. Le chef étire imperceptiblement le tempo à cet endroit, suspendant le temps dans un effet de ralenti dramatique. Puis la course reprend, plus affolée encore, pour s’arrêter net dans un cri dissonant. La tension atteinte dans ce Rondo-Burleske devient presque physique, douloureuse, on sent la salle retenir son souffle devant ce précipité de fin du monde. Il faut saluer ici la maîtrise absolue de l’orchestre qui, sous la conduite ferme de Petrenko, accomplit un véritable tour de force du vertige musical : chaque pupitre est sollicité à l’extrême de sa virtuosité, et tous répondent présent sans la moindre défaillance. Les violons, Noah Bendix-Balgley en tête, sont d’un engagement au-delà de tout éloge. Quand le mouvement s’achève brusquement, dans un éclat cinglant, comme un coup de massue, la salle reste pétrifiée, comme sonnée par un orage apocalyptique.

Après un tel cataclysme, l’Adagio final vient comme une longue expiration… mais attention : ce n’est en aucun cas une consolation. Chez Petrenko, cet Adagio ne verse jamais dans la tendresse ou l’apaisement larmoyant qu’on y entend parfois. Il aborde ce dernier mouvement avec une rigueur presque sévère, en avançant note après note comme on égrène les dernières secondes d’un compte à rebours. Les premières mesures sont assez détachées, distantes, les violoncelles exposent le choral initial calmement, sans épanchement. Mais ce n’est qu’apparence : peu à peu, une émotion d’un autre ordre affleure, plus métaphysique. Petrenko compte les pulsations d’un cœur mourant. Les violons chantent le thème principal, cette mélodie ample qui pourrait, sous d’autres baguettes, tirer des larmes, ici ils la chantent sans se répandre, avec un ton retenu, pudique à l’extrême. Ils effleurent l’abîme du bout de l’archet. L’effet n’en est que plus poignant : c’est comme si l’orchestre tout entier contemplait le néant en face, stoïque. Ce n’est pas du chagrin romantique, c’est une peinture du néant. On assiste à une raréfaction progressive de l’oxygène musical. Le son se dépouille de plus en plus, les dynamiques diminuent inexorablement. Le souffle est coupé dans la salle tant la tension est palpable même dans ce ralenti extrême. Petrenko ne cherche aucune arche grandiose, aucune montée vers la lumière, contrairement à d’autres versions où l’Adagio se transforme en apothéose rédemptrice, ici pas de rédemption, pas de lumière au bout du tunnel. Juste un long ritardando, un ralentissement organisé de toute vie sonore. Les mêmes harpes qui, dans le mouvement précédent, signalaient l’effondrement, reviennent ici pianissimo, en égrenant des harmonies en lacets : elles sonnent comme les tic-tac d’une horloge lointaine… difficile de ne pas penser à la future Symphonie n° 15 de Chostakovitch, dont le finale énigmatique évoquera aussi une horloge qui s’arrête . Tic… tac… le temps s’épuise. Une mémoire se défait, chaque instrument s’éteint tour à tour, comme des étoiles qui s’évanouissent du firmament sonore. On entend les altos exhaler un dernier contre-chant, puis seuls quelques filaments de violons, un ultime souffle de la flûte… Le monde s’efface, doucement, inexorablement.

Le silence qui suit la dernière note est d’une profondeur abyssale. Petrenko maintient ses bras en l’air très longtemps, figé, empêchant tout applaudissement prématuré. Dans cette immobilité, on perçoit le public retentir de silence, un silence lourd de sens. Le triomphe et le délire fervent dans la salle ne tardent pas à venir. Malgré la retenue et la rigueur de l’interprétation, l’impact émotionnel est immense. On sort de ce concert le cœur lourd, la respiration courte. Ce n’est pas une symphonie qui fait pleurer à chaudes larmes, et dans cette perspective, l’interprétation de Petrenko est aux antipodes des mémorables concerts de Claudio Abbado. L’auditeur est comme frappé par la foudre de cette vérité nue, de cette beauté implacable. On reste saisi, médusé, le coeur battant, le corps soumis à rude épreuve.

Mahler, sous la baguette de Petrenko, est devenu ce soir un oracle qui nous a parlé de l’au-delà sans pathos mais avec une précision implacable. Et le Philharmonique de Berlin, ce formidable instrument d’obsidienne, taillé dans l’ombre et le feu, a été le vecteur de cette prophétie musicale. En cette soirée lucernoise, la mort n’avait pas de larmes. Elle avait une précision. Une verticalité. Une beauté à faire trembler. Ce vertige-là, d’une beauté froide et terrifiante, nous hantera longtemps. Et l’on se surprend à penser, en quittant la salle dans le silence de la nuit suisse, que Mahler lui-même aurait sans doute été bouleversé par ce qu’il a entendu ce soir, quelque part… de l’autre côté du rivage.