Sous la baguette de Riccardo Chailly, le concert d’ouverture du Festival de Lucerne 2025 a pris des allures de manifeste esthétique : hommage feutré à Boulez puis plongée dans l’intériorité mahlérienne avec des « Rückert-Lieder » d’une pudeur souveraine portés par Elīna Garanča, et vertige orchestral avec la « Symphonie n°10 », fantôme inachevé où se mêlent douleur intime et vision cosmique.

Programme du concert d’ouverture du 15 août 2025 (Festival de Lucerne 2025)

Orchestre du Festival de Lucerne

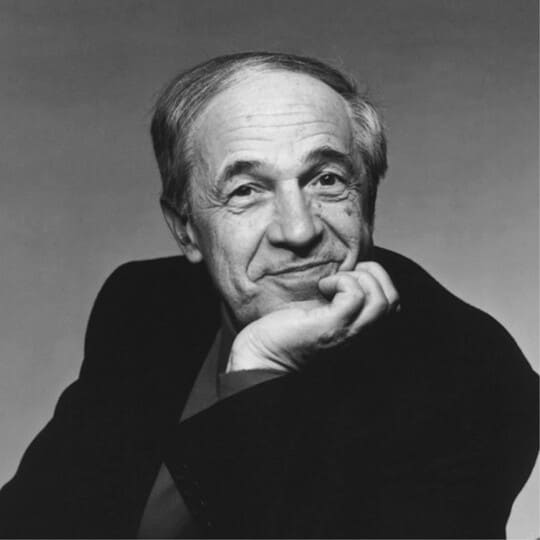

Direction : Riccardo Chailly

* Pierre Boulez (1925-2016)

Mémoriale (…explosante-fixe… origineL)

Version pour flûte et huit instruments (1985, révision 1993)

* Gustav Mahler (1860-1911)

Rückert-Lieder (1901-1902)

Orchestration originale et arrangements de Max Puttmann

Mezzo-soprano : Elīna Garanča

* Gustav Mahler

Symphonie n°10 en fa dièse majeur (1910, inachevée)

Version complétée par Deryck Cooke (1964, révision 1976)

Le Festival de Lucerne, désormais bien installé dans son rythme de croisière sous la direction de Riccardo Chailly, demeure l’un de ces écrins rares où se sont écrites quelques-unes des pages les plus mémorables de l’histoire mahlérienne, façonnées jadis par le regretté Claudio Abbado. La soirée qui ouvrait l’édition 2025 n’a pas dérogé à cette vocation : un programme tendu comme un arc, de la transparence cristalline de Boulez aux vertiges abyssaux de Mahler, en passant par la confidence des Rückert-Lieder, servi par un Orchestre du Festival au sommet de son art.

Etincelles ardentes de Boulez

Riccardo Chailly prend d’abord la parole pour rendre hommage à l’un des piliers du Festival de Lucerne, qui aurait fêté ses 100 ans cette année : le compositeur et chef français Pierre Boulez. Pour honorer sa mémoire, le concert commence par Mémoriale (…explosante-fixe… origineL), page de 1985 (révision 1993) pour flûte et huit instruments. L’œuvre, extraite de l’ensemble tentaculaire …explosante-fixe…, porte en elle la double mémoire d’une recherche formelle et d’un hommage intime : dédiée au flûtiste Lawrence Beauregard, disparu en 1985, elle en conserve l’empreinte dans une écriture soliste d’une précision extrême.

Chailly, qui s’est rarement aventuré dans le répertoire boulezien, aborde ici la partition comme une miniature de chambre, traversée de résonances internes. C’est un prisme qui diffracte le matériau de l’œuvre-mère. Jacques Zoon, ancien flûte solo du Concertgebouw, déploie un souffle qui n’est jamais pure virtuosité : attaques pianissimo en apesanteur, multiphoniques imperceptibles, trilles qui se délitent comme un halo. La spatialisation, respectée avec un soin presque chorégraphique, fait circuler les fragments thématiques dans l’espace de la salle, ce qui crée cette illusion de perspective mouvante propre à Boulez.

L’écriture boulezienne, ici, ne relève pas du pur pointillisme mais d’une continuité liquide : transitions sans couture, fondées sur des glissandi harmoniques et un contrôle millimétré des dynamiques. Chailly veille à préserver cette architecture fluide, là où d’autres chefs, plus « structuralistes », tendent à compartimenter. Résultat : sept minutes qui condensent tout un art de la transparence ! On songe au Webern de Karajan, qui se plaisait à souligner la continuité post-romantique plutôt que la radicale nouveauté. Pas de romantisme certes chez Boulez, mais un tableau étonnant, fait d’étincelles qui se dégageraient d’un charbon ardent, noir et gris. Chaque note, chaque silence, est pesé, mesuré, et pourtant vécu comme une respiration organique. Le dernier souffle de la flûte, à peine perceptible, agit comme une suspension avant chute : l’hommage est complet.

Mahler : les "Rückert-Lieder" ou la voix comme centre de gravité

Les Rückert-Lieder, composés entre l’été 1901 et l’été 1902, occupent une place charnière dans la trajectoire mahlérienne : écrits au moment où Mahler s’extrait des grands cycles symphoniques pour explorer un espace plus intime, ils annoncent par leur dépouillement la métamorphose esthétique des Kindertotenlieder. L’orchestration varie selon les lieder, de la simple étoffe chambriste (un souffle de cordes et hautbois) à un tissu plus dense, mais toujours en retrait pour laisser la voix primer.

Elīna Garanča, voix large au médium dense, aborde le cycle avec une diction allemande impeccable et un phrasé sculpté sur le souffle.

Le premier lied Blicke mir nicht in die Lieder! offre un tempo vif mais sans précipitation, attaques nettes des cordes, pizzicati incisifs qui donnent un tranchant ironique au texte de Rückert. Chailly adopte un rubato minimaliste et laisse la ligne vocale se poser sur la trame comme une arabesque fine.

Ich atmet’ einen linden Duft est un modèle de legato, soutenu par un hautbois (Lucas Macías Navarro, une des étoiles de la soirée) d’une rondeur exceptionnelle, qui joue sur une émission filée quasi sans vibrato, avec l’impression d’un parfum suspendu. L’équilibre entre vents et cordes graves est dosé au millimètre, ce qui rend chaque inflexion perceptible.

Le bloc central et pivot dramatique du cycle, Um Mitternacht est dirigé sans pathos excessif : la progression vers le climax sur “Herr über Tod und Leben” est architecturée en paliers dynamiques strictement contrôlés. Cuivres parfaitement étagés, timbales sombres mais sans lourdeur, ce qui donne à la conclusion un éclat d’airain qui tranche avec la retenue du début.

Le lied Liebst du um Schönheit : dans l’orchestration de Max Puttmann, rarement défendue au concert, est ici servie par un geste souple, presque viennois : la ligne vocale conserve son naturel. Chailly allège les cordes pour éviter toute sentimentalité sucrée, et le texte gagne en fraîcheur.

Le cinquième et dernier Rückert-Lied, Ich bin der Welt abhanden gekommen, occupe une place à part dans l’œuvre de Mahler, non seulement comme l’aboutissement poétique et musical de ce cycle, mais aussi comme l’une des pages les plus célèbres de tout son catalogue. Ce lied, souvent considéré comme l’autoportrait spirituel du compositeur, met en musique un poème de Rückert d’une simplicité déconcertante : un retrait volontaire du monde, non pas par désespoir mais par choix, pour se consacrer à l’art et à la contemplation. Le chef anglais Sir John Barbirolli l’avait réclamé pour son enterrement…

Mahler compose cette pièce en 1901, alors qu’il se remet de graves problèmes de santé. La tonalité de mi bémol majeur, les tempos retenus et la texture aérienne contribuent à créer une atmosphère de suspension, comme si le temps lui-même s’effaçait. La ligne vocale, longue, fluide, se déploie comme un souffle ininterrompu. L’orchestration est d’une délicatesse inouïe : pas d’emphase, pas de surcharge, mais un tissage de timbres d’une transparence miraculeuse.

C’est là que l’Orchestre du Festival de Lucerne, sous la direction de Riccardo Chailly, atteint un sommet d’artisanat orchestral. Les deux hautbois (Lucas Macías Navarro et Miriam Pastor) offrent un dialogue d’une pureté presque irréelle : chaque inflexion respire, soutient et commente la voix. Loin d’un simple accompagnement, leurs interventions deviennent des échos de l’âme, des prolongements de la ligne vocale.

On comprend pourquoi ce dernier lied du cycle est devenu un sommet du lied mahlérien : sa capacité à abolir la frontière entre l’orchestre et la voix, à atteindre un dépouillement qui confine à l’absolu. L’interprétation entendue ce soir-là en restitue toute la lenteur habitée, avec un triple piano final qui s’éteint comme un sourire automnal. Dans cette transparence ultime, le chant et les instruments semblent disparaître dans le silence. Confirmation bouleversante… parfois, le plus grand cri de l’art est un murmure.

La Dixième symphonie de Mahler ou le fantôme inachevé

La Dixième Symphonie de Mahler appartient à cette catégorie d’œuvres qui portent sur elles l’ombre de leur propre inachèvement, et dont chaque exécution publique réactive une controverse jamais véritablement éteinte. En juillet 1910, Mahler travaille à cette nouvelle symphonie dans son refuge estival de Toblach, alors qu’il est déjà miné par la maladie et bouleversé par la découverte de la liaison de son épouse Alma avec l’architecte Walter Gropius. Ce drame intime, sur fond de conscience aiguë de sa fin prochaine, irrigue les esquisses de la partition. En septembre, Mahler quitte Toblach avec la symphonie encore à l’état de brouillon orchestral complet pour le seul premier mouvement, et d’esquisses plus ou moins détaillées pour les quatre autres. Huit mois plus tard, en mai 1911, il meurt à Vienne, laissant derrière lui ce manuscrit inachevé, véritable testament musical.

C’est Alma Mahler qui, dans un premier temps, verrouille l’accès à ces feuillets. Elle confie néanmoins le premier mouvement (l’Adagio) à Ernst Křenek, alors son gendre, qui en réalise une édition permettant sa création par Franz Schalk en 1924. Mais le reste de la symphonie demeure à l’état d’esquisses, et Alma refuse toute tentative d’achèvement. Elle considère qu’aucune main étrangère ne devrait s’immiscer dans la pensée musicale de son mari, tout en admettant que ce qui subsiste des autres mouvements permet d’entrevoir une architecture d’ensemble parfaitement concevable.

Le tournant survient dans les années 1960 avec le travail acharné du musicologue et chef britannique Deryck Cooke. Persuadé que les matériaux laissés par Mahler contiennent suffisamment d’indications précises (ligne mélodique, contrechants, instrumentation partielle, indications de dynamique et d’articulation) pour restituer l’intégralité de la symphonie, il élabore une première version dite « de concert ». Créée à Londres en 1964 sous la direction de Berthold Goldschmidt, cette reconstitution suscite immédiatement le débat : œuvre authentique ou trahison ? Si Alma Mahler, d’abord opposée, finit par donner son autorisation en 1963 (juste avant la création), nombre de chefs (souvent eux-mêmes compositeurs, on songe à Boulez autant qu’à Bernstein) ont toujours refusé de diriger la version Cooke, estimant que l’inachèvement appartient à l’histoire et qu’il ne saurait être comblé artificiellement.

Ainsi, chaque interprétation de la Dixième dans sa version complète pose la même question au public : écoute-t-on Mahler ou l’ombre filtrée de Mahler à travers le prisme d’un éditeur ? La tension entre fidélité philologique et nécessité de faire vivre la musique constitue l’arrière-plan inévitable de toute exécution, et le spectre de l’Adagio original, seul mouvement « pleinement mahlérien », plane sur les quatre suivants, comme un rappel permanent de l’abîme qui sépare l’esquisse de l’œuvre achevée. Riccardo Chailly n’a jamais répugné à diriger cette oeuvre, dont il laisse une passionnante gravure chez DECCA avec le RSO de Berlin. Mais ce soir, transfiguré par un orchestre éblouissant de finesse, il nous livre une vision totale et définitive de l’oeuvre.

À fleur de peau : ainsi pourrait-on résumer les premières mesures de cet Adagio. Chailly suspend le temps, étire la pulsation, mais pas comme Rattle, trop lent à Berlin : il ménage des silences qui ne sont pas de simples respirations mais de véritables apnées, comme si l’orchestre hésitait à entrer dans ce territoire dangereux. Dans cette retenue initiale, on perçoit les mêmes intermittences du cœur qui hantent déjà la Neuvième symphonie, ces battements irréguliers qui semblent annoncer une fin imminente. De là à considérer cet Adagio comme la suite logique et inéluctable de la Neuvième, il n’y a qu’un pas : Mahler, au bord de l’abîme, prolonge ici son chant du cygne.

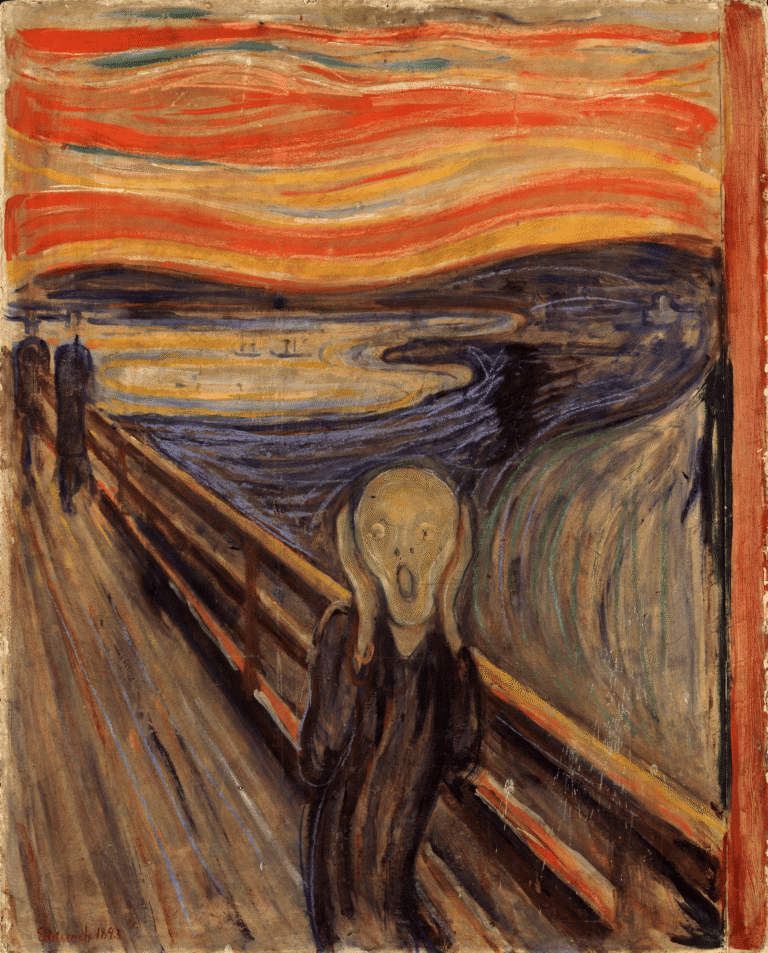

Les premières phrases orchestrales sont instables, boiteuses, comme si la musique elle-même claudiquait, en se débattant dans un espace qu’elle sait condamné. Quelque chose s’approche, une épouvante que l’on devine, mais que l’on ne veut pas voir. L’image qui vient à l’esprit est celle d’un miroir trouble, à la Spilliaert. Les suraigus des cordes, acérés, font frémir : ce sont des lames de lumière qui entaillent la texture orchestrale, annonçant la déchirure.

Est-ce la musique elle-même qui se contemple en abyme, et qui observe ses propres fissures, ses dissonances internes, comme si elle se regardait mourir ? Chailly, comme jadis Abbado, réussit cette improbable synthèse entre l’analyse lucide et la narration lyrique, entre un regard structuraliste et un souffle romantique. La matière orchestrale se délite peu à peu : la musique s’effondre sur elle-même, comme l’homme Mahler en proie aux turpitudes conjugales.

Même les sarcasmes, ces soudaines irruptions des trompettes, comme un sourire sardonique dans un visage ravagé, se font étrangement chantants. Mais ce sont les violons qui mènent la danse : ils racontent, ils témoignent, impuissants, d’un désastre qui s’annonce. Dans le dialogue tendu entre le pupitre de gauche et celui de droite, on pourrait entendre une scène de la vie conjugale à la Stefan Zweig : à gauche, Alma, implorante ; à droite, Gustav, désespéré. « Je me meurs. » — « Non, ce n’est rien, tout va bien. »

Puis survient le triple forte : un bloc sonore glacé, un courant d’air venu du néant, qui transperce et qui arrache des larmes. Cette fois, c’est bien le Cri de Munch, poussé par l’orchestre entier, un cri aux limites de l’audible et du supportable, d’autant plus terrifiant. Et même si, dans les dernières mesures, la musique tente de rassurer à mi-voix, comme pour dire « tout est sous contrôle », le mal est fait. C’est un adieu, à la vie, à l’amour, à la musique elle-même.

Dans le Scherzo, la tempête éclate d’emblée, sans préambule : un déchaînement presque dantesque, avec un orchestre qui s’anime comme une gigantesque mécanique de moquerie grinçante. Ici, tout semble à la fois danse et caricature, comme si Mahler se retournait sur sa propre vie avec un mélange d’ironie cruelle et de nostalgie déchirante. Chailly, en osmose avec ce langage, en fait un théâtre mouvant dirigeant chaque pupitre comme un personnage de cette autobiographie sonore.

C’est une valse… ou plutôt son double déformé. Sous ses dehors ludiques, le rythme est un biais, un masque qui cache une blessure. Le cadre même du concert, à Lucerne, ne peut manquer d’évoquer Dobiacco et les Dolomites, là où Mahler composa ses dernières œuvres : la musique porte cette lumière de montagne, ces prairies vertes et vastes, ces reflets mouvants sur les lacs, cette transparence de l’air alpin. Mais derrière cette vision pastorale, une ombre court : l’allégresse n’est qu’apparente.

Par moments, la pulsation prend des allures de Ländler brucknérien, avec cette bonhomie rustique qui, chez Mahler, n’est jamais innocente. Certains traits se font plus lourds, comme lestés d’un poids invisible, ponctués par des appels de cors d’une puissance incisive. Le hautbois, d’une clarté presque céleste, plane au-dessus de ce tumulte, en énonçant des fragments mélodiques qui semblent venus d’un autre monde, fragile contre la rudesse alentour.

Puis, sans prévenir, la valse s’emballe : course à l’abîme, vertige d’une danse qui s’accélère vers un point de rupture. Les cordes, acérées, tracent des diagonales sonores comme des rafales de vent dans les cols, tandis que les cuivres martèlent des avertissements d’airain. Chailly maintient la tension jusqu’au bout, il refuse toute échappatoire : cette montagne-là n’offre pas de refuge, elle impose l’ascension, la pente, le souffle court, jusqu’à ce que la musique s’interrompe net, comme fauchée en plein élan.

Après la déferlante du deuxième mouvement, le troisième (Purgatorio) surprend par sa légèreté apparente. Mahler y adopte une écriture aux allures chambristes, un tissu sonore d’une finesse extrême, dont chaque timbre est ciselé comme une miniature. Chailly en souligne la précision avec une souplesse exemplaire, donnant à cette page un éclat vif et transparent.

La flûte, tenue par l’impeccable Jacques Zoon, survole l’ensemble avec une limpidité qui saisit aussitôt l’oreille : lignes claires, articulation irréprochable, souffle parfaitement contrôlé. Le hautbois de Navarro, tout aussi phénoménal, s’affirme comme un fil conducteur, symbole discret mais constant de cette voix intérieure que Mahler réserve souvent au coeur invisible.

Les trompettes interviennent avec éclat, parfois incisives, parfois plus rondes, comme de brèves trouées de lumière dans le tissu chambriste. Chailly joue des contrastes : à un instant, la musique prend la légèreté d’une conversation intime ; l’instant suivant, elle s’ouvre à un éclat presque tonitruant, comme si un monde entier faisait irruption dans le salon.

À mesure que la pièce s’achève, les lignes s’affinent encore, s’épurent, jusqu’à laisser affleurer la délicate résonance de la harpe. Le gong, discret mais solennel, scelle la fin dans une suspension énigmatique : un son qui semble flotter longtemps après que l’orchestre s’est tu, comme un pressentiment de ce qui vient.

Le quatrième mouvement, un nouveau Scherzo, reprend le fil narratif de l’adagio, comme si l’on replongeait dans les pages les plus intimes d’un journal. Chailly rend chaque inflexion, chaque accent, parfaitement lisible : les tensions, les épanchements et les élans brusquement brisés. C’est un théâtre conjugal à ciel ouvert, où l’on retrouve les suraigus stridents des violons, obstinés, ressassants, jusqu’à l’obsession. Main gauche en arabesque, le chef dessine littéralement des cercles dans l’air, en se plaisant à souligner cette tragique circularité qui tourne sur elle-même, sans issue.

Dans cette ronde dramatique, la trompette de Reinhold Friedrich s’impose comme un éclat pur : timbre souverain, projection sans faille, phrasé qui fait vibrer la mémoire des grands solos mahlériens. Elle fait écho à la Cinquième symphonie : cette même noblesse ardente, parfois voilée par une sourdine, parfois dure et métallique comme une lame. Les percussions, sèches, presque brutales, impriment à ce mouvement une tension physique. C’est de loin la page la plus dynamique et la plus contrastée : explosions et murmures, pleins et déliés, effets de texture inédits, couleurs jamais entendues jusque-là.

Sans la moindre interruption, ce tumulte bascule dans le cinquième mouvement. La grosse caisse ouvre la marche, fantomatique, comme une réminiscence des coups de destin de la Sixième symphonie, mais ici prolongés à l’infini, en habitant chaque silence. Les cordes graves, contrebasses en tête, attaquent l’air avec leurs archets comme pour lacérer la texture sonore, et installer une menace diffuse, immobile, presque liturgique. Dans cet espace suspendu, on entend comme un cri intérieur : « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »

Puis vient la révolte, soudaine, violente. Mais la flûte solo, claire, presque fragile, ouvre une autre voie : celle de l’acceptation, du regard vers ce qui est perdu. Elle chante les jours perdus, une chanson d’adieu sans pathos, d’une pudeur déchirante. L’espace s’élargit, il dévoile des cimes nues, glaciales, à l’air si raréfié qu’il se confond avec le silence.

Dans les dernières minutes, la dissonance du premier mouvement revient comme une ombre fidèle, mais transfigurée. Le thème initial de l’adagio se réincarne au cor, cette fois sans éclat, comme un souvenir qu’on murmure. « Souviens-toi des moments heureux », semble dire la musique. Puis vient l’épure : regrets, temps passé, apaisement. La conclusion frôle le néant, suspendue, avec ces échos lointains du dernier mouvement de la Neuvième de Bruckner, échos déjà inscrits dans la propre Neuvième de Mahler. Mais c’est évident : comme chez Bruckner, l’inachèvement devient un état définitif : non pas absence, mais énigme. Une musique qui s’arrête aux portes de l’éternité, et qui laisse ouverte la question que Mahler n’a jamais pu refermer.

La Dixième symphonie s’achève ainsi dans un souffle, et c’est le silence qui lui donne sa véritable dimension. Ce n’est pas un silence de soulagement, mais un silence habité, celui, rare, que savait provoquer Abbado dans ses soirées de Lucerne, quand la tension dramatique se dissolvait dans un suspens presque métaphysique. Chez Chailly, ce silence prolonge la musique de Mahler comme une rémanence, un halo qui continue de vibrer dans la conscience. Boulez, lui, avait cette autre manière : couper net, sans pathos, mais avec la certitude que tout ce qui devait être dit l’avait été. Ce soir, Chailly semblait unir les deux visions : l’abandon poétique d’Abbado et la rigueur impitoyable de Boulez, pour faire de ce dernier souffle un espace où l’on pouvait, au choix, se perdre ou se retrouver.

La musique de Mahler a cette faculté unique : saisir à la gorge, puis, au moment où l’on baisse la garde, installer une tristesse ineffable, douce et cruelle à la fois, dans laquelle se loge une suffocante beauté. Le silence qui suit n’efface rien : il reste du Mahler, encore et toujours, jusque dans l’air que l’on respire. Et ce soir, dans ce cadre estival, les présences fantomatiques d’Abbado et de Boulez planaient sur Lucerne, comme deux phares jumeaux guidant Chailly vers l’achèvement d’une interprétation qui, pour longtemps, hantera la mémoire de ceux qui l’ont entendue.